笑うと免疫力が上がる 嘘 ?科学的根拠と真実を追求したいと思います。「笑いは最高の薬」という言葉を耳にしたことはありませんか?ストレスの多い現代社会において、気分転換や健康維持のために「笑うこと」が推奨される場面は少なくありません。

笑うと免疫力が上がる 嘘 ?

特に、「笑うと免疫力が上がる」という話は広く知られていますが、これは果たして科学的な真実なのでしょうか?それとも単なる都市伝説、あるいは期待先行の誤解なのでしょうか?

「笑うと免疫力が上がる」は嘘ではない!ただし単純ではない

結論から言うと、「笑うと免疫力が上がる」という説は全くの嘘ではありません。しかし、多くの人がイメージするほど単純なメカニズムで免疫力が劇的に向上するわけではない、というのが科学的な見解です。

笑いが免疫系に与える影響は、主にストレス軽減という間接的なルートを介しています。ストレスは免疫機能を低下させる大きな要因であり、笑うことでこのストレス反応が緩和される結果、免疫システムの正常な働きが維持されやすくなる、と考えられています。

笑いのメカニズムと脳・神経への影響

私たちが笑うとき、脳内では複雑な神経伝達物質のやり取りが起こります。

- ドーパミン: 報酬系に関わる神経伝達物質で、喜びや快感をもたらします。笑うことで分泌が促進され、ポジティブな感情を高めます。

- セロトニン: 気分の安定や幸福感に関わる神経伝達物質です。笑うことでセロトニンの分泌が促され、不安やストレスを軽減する効果が期待できます。

- エンドルフィン: 脳内で生成される神経伝達物質で、天然の鎮痛剤とも呼ばれ、多幸感や痛みの緩和に寄与します。笑うことでエンドルフィンの分泌が増加すると言われています。

- コルチゾール(ストレスホルモン)の低下: ストレス時に分泌が増加するホルモンであるコルチゾールは、過剰になると免疫抑制作用を持つことが知られています。笑うことでコルチゾールの分泌が抑制され、ストレスレベルが低下することが多くの研究で示されています。

これらの脳内物質の変化が、私たちの精神状態だけでなく、身体の生理機能にも良い影響を与えると考えられています。

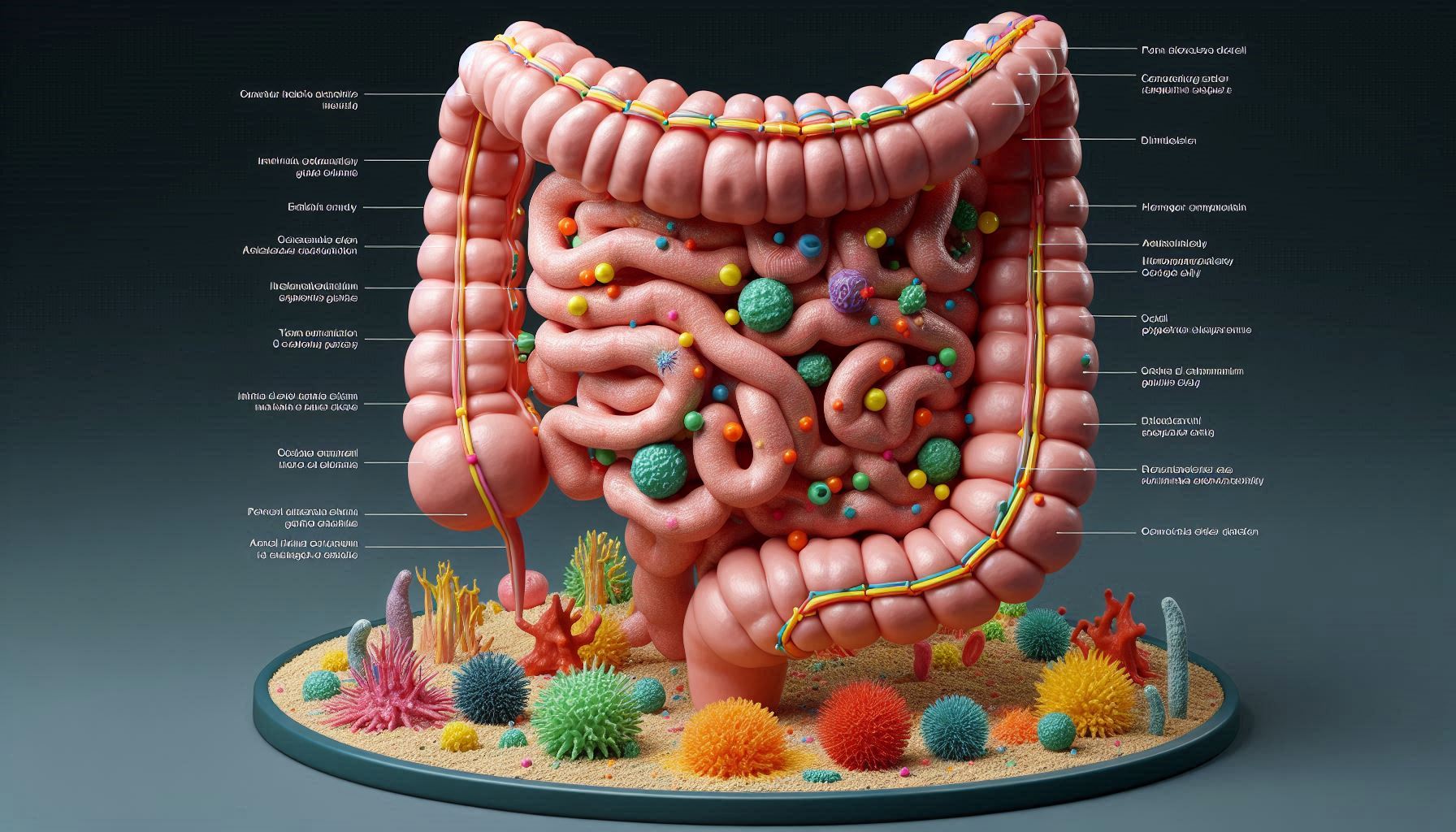

免疫系への影響:直接的効果と間接的効果

笑いが免疫系に与える影響は、主に以下の2つの側面から考えることができます。

1. ストレス軽減による間接的効果

これが「笑うと免疫力が上がる」の最も重要なメカニズムです。

- ストレスと免疫抑制: 慢性的なストレスは、T細胞(リンパ球の一種で、病原体やがん細胞を攻撃する役割を持つ)やNK細胞(ナチュラルキラー細胞、がん細胞やウイルス感染細胞を攻撃する初期免疫の重要な担い手)の活性を低下させることが知られています。また、炎症性サイトカイン(炎症反応を引き起こす物質)の産生を増加させることで、免疫システムのバランスを崩す原因にもなります。

- 笑いによるストレス緩和: 笑うことで、上記で述べた脳内物質が分泌され、ストレスホルモンのコルチゾールが減少します。これにより、ストレスによる免疫抑制が緩和され、T細胞やNK細胞などの免疫細胞が本来のパフォーマンスを発揮しやすくなると考えられます。つまり、笑いは免疫システムを「積極的に高める」というよりは、「ストレスによって抑制されていた免疫機能を正常に戻す手助けをする」と理解するのが適切です。

2. 直接的な生理的変化による可能性

一部の研究では、笑いが直接的に免疫細胞の活動を刺激する可能性も示唆されていますが、まだ研究段階であり、明確なメカニズムは完全には解明されていません。

- NK細胞活性の上昇: ユーモラスなビデオを見た後や、笑いヨガを行った後に、NK細胞の活性が一時的に上昇したという研究報告があります。しかし、これは一時的なものであり、持続的な効果や臨床的な意義についてはさらなる研究が必要です。

- 免疫グロブリンA (IgA) の増加: 唾液中の免疫グロブリンAは、粘膜免疫の重要な指標であり、病原体の侵入を防ぐ役割があります。笑いによってIgAの分泌が増加したという報告もありますが、これも同様に、その効果の持続性や健康への影響についてはさらなる検証が求められます。

「笑いと健康」に関する研究とエビデンス

「笑いと健康」の関係については、これまで様々な研究が行われてきました。

- オーストラリアの研究: 笑いがNK細胞の活性を高める可能性を示唆した研究があります。参加者にユーモラスなビデオを見せた後、NK細胞の活性が一時的に向上したことが報告されました。

- 日本の研究: 笑いヨガなどを用いた介入研究で、ストレスマーカーの減少やNK細胞活性の維持が見られたという報告もあります。特に、医療現場や高齢者施設での応用も進められています。

- 心血管系への影響: 笑いが血圧を一時的に下げたり、血管機能を改善したりする可能性も指摘されています。これは、笑いによって血管の内皮細胞から一酸化窒素が分泌され、血管が拡張するためと考えられています。

しかし、これらの研究の多くは参加者数が限定的であったり、短期的な効果を測定したものであったりするため、「笑えば病気が治る」「笑えばどんな病気にもかからない」といった極端な結論を導くことはできません。笑いはあくまで健康をサポートする一因であり、医療行為や他の健康習慣に取って代わるものではないことを理解しておく必要があります。

誤解されがちなポイントと注意点

「笑うと免疫力が上がる」というフレーズが一人歩きすることで、以下のような誤解が生じることがあります。

- 「笑わないと病気になる」という強迫観念: 笑うことが苦手な人や、精神的に困難な状況にある人が、「笑わなければ健康を損なう」と感じてしまうのは、非常に危険な考え方です。笑うことはポジティブな体験ですが、無理に笑う必要はありません。

- 病気の治療法ではない: 笑いは病気を治す「治療法」ではありません。あくまで、身体の自然治癒力や免疫システムの働きをサポートする、補助的な役割を担うものです。病気になった場合は、必ず専門医の診断を受け、適切な治療を行うことが最優先です。

- 効果の個人差: 笑いの効果には個人差があります。同じように笑っても、ストレスの感じ方や免疫機能への影響は人それぞれです。

日常生活で「笑い」を増やすヒント

「笑うと免疫力が上がる」というよりは、「笑うことでストレスを軽減し、免疫機能を健全に保ちやすくなる」と理解した上で、日常生活に意識的に笑いを取り入れることは、心身の健康にとって非常に有益です。

- コメディ番組やお笑いを観る: 気軽に笑えるコンテンツに触れる時間を作りましょう。

- 好きな人と過ごす: 友人や家族とのおしゃべりや共通の趣味は、自然な笑いを生み出します。

- ユーモアのセンスを磨く: 日常の小さな出来事にも面白い側面を見つける練習をしてみましょう。

- 笑顔を作る: 感情が伴わなくても、口角を上げるだけでも脳が「楽しい」と錯覚し、ポジティブな気分になる効果があると言われています(作り笑いでもOK!)。

- 笑いヨガに参加する: 笑いのエクササイズとヨガの呼吸法を組み合わせたもので、理由なく笑うことを実践します。

まとめ:笑いは「健康のバロメーター」であり「ストレス緩和の特効薬」

「笑うと免疫力が上がる」という言葉は、厳密には「笑うことでストレスが軽減され、結果として免疫システムが正常に機能しやすくなる」と解釈するのが適切です。笑いは、私たちの気分を高め、ストレスを和らげ、心身の健康をサポートする強力なツールです。

病気を治す特効薬ではありませんが、日々の生活に笑いを取り入れることは、心の健康を保ち、結果的に体の免疫機能を良い状態に保つための有効な手段と言えるでしょう。今日から、意識的に「笑う」時間を作ってみませんか?