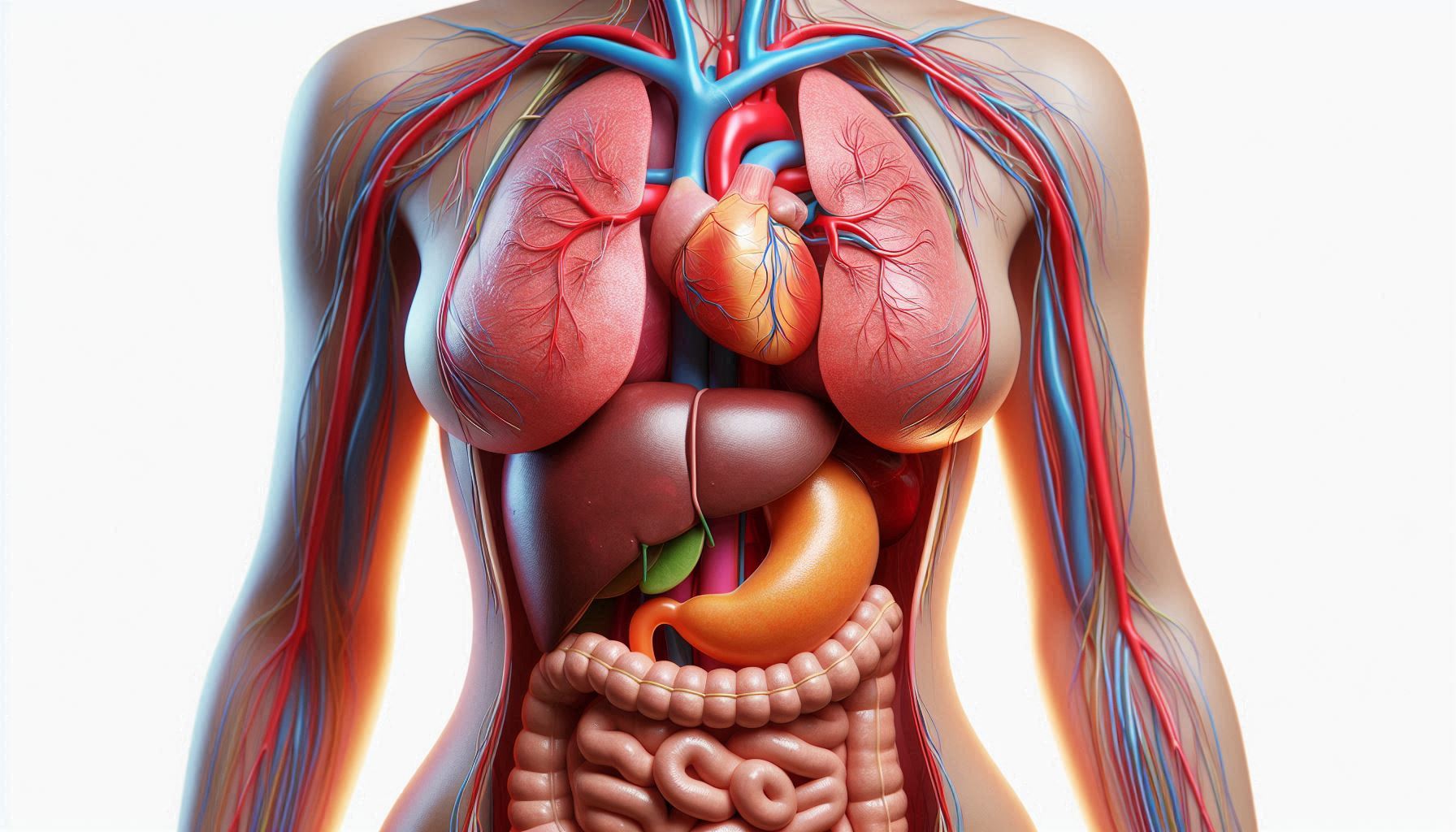

新陳代謝 正常に行われる 条件 脾臓が健全であるということです。牌臓という臓器は、左の脇腹にある小さな臓器です。牌臓は胆汁に関係があり、胆汁は肝臓から分泌されて胆のうに貯えられます。これが十二指腸に分泌されて脂肪を消化し、小腸からリンパに吸収され、リンパが全身に運びます。

新陳代謝 正常に行われる 条件 脾臓が健康であることが大事

この胆汁は強力な殺菌力があり、全身の細胞に活力を与える強力な働き手です。これが弱ると細菌やウィルスにおかされ、盲腸炎、中耳炎、肺炎、関節炎、カリエス、腫物、各種伝染病などの炎症をおこします。食中毒なども牌臓の働きの悪い人がなりやすいのです。

ですから細菌におかされる病気などは、胆汁の分泌と循環を良くする方法をとれば容易に治せるものです。黄疸、胆のう炎、胃けいれんなども、すべて牌臓を正常に働かせると治ってしまいます。

しかし胆汁にとかされた脂肪は、小腸からリンパによって吸収されますから、小腸の働きも大切です。このように脂肪はリンパによって全身にまわされますから、脾臓が悪いと、肝臓も働けなくて脂肪代謝が悪くなり、肥満体となったり、リウマチ、肩こり、腰痛、首がまわらない、体がかたいなどの症状がおこります。

荒れ症、脂性、皮膚病なども、肝臓、腎臓を良くすることによってきれいになりますから美容法でもあります。また、いぼ、ウオノメ、こぶ、しこりなども脂肪代謝が悪いためです。子宮筋腫、卵巣膿腫などもこの類です。痰や鼻汁が多くなったり、のどや鼻がかわいてヒリヒリした感じがしたり、便秘、下痢、汗が多すぎたり、少なすぎたり、尿が多すぎたり、少なすぎたりなども、たいてい牌臓に関係があります。また、肺臓が悪いと甲状腺の働きにも異変がおき、バセドー病などになり、これが原因で新陳代謝がくるって高血圧、低血圧、神経異常からそううつ病になったりします。

新陳代謝にむらができて、神経性心臓病や自律神経失調といったことにもなります。牌臓は臓器のリンパ腺の親玉と言ってもよく、内臓の疲れや炎症があると、それをカバーするために牌臓が炎症をおこします。

すべて慢性化した病気の場合、脾臓は腫れて弱った内臓をカバーする働きがあるので、肺臓を冷やすことによって炎症をおさえ、牌臓の活動を促すと、病気も好転します。

脾臓が健全でないと新陳代謝が正常に行われない理由

脾臓が健全でないと新陳代謝に影響が出る理由は、脾臓が体のエネルギー供給や栄養の循環に深く関わっているためです。特に東洋医学では、脾臓は「気(エネルギー)を生成し、全身に栄養を巡らせる」働きを担うとされています。このような脾臓の機能低下が新陳代謝に影響を与える具体的な理由を以下に示します。

1. エネルギーの生成と運搬機能

脾臓は食べ物から栄養を吸収し、これを「気」としてエネルギーに変換する役割を持っています。脾臓の働きが低下すると、食事から得られる栄養やエネルギーが十分に取り入れられなくなり、体全体のエネルギー不足を引き起こします。これにより、細胞の再生や修復が遅れ、新陳代謝が低下します。

2. 水分の調整と代謝機能

脾臓は水分の吸収と運搬にも重要な役割を果たしており、体内の水分代謝を管理しています。脾臓の機能が低下すると、体内の水分が適切に循環せず、むくみや冷えなどの症状が現れることがあります。これにより、細胞への栄養供給や老廃物の排出が滞り、新陳代謝が悪化する要因になります。

3. 血液の浄化と古い細胞の処理

脾臓は古い赤血球の破壊や、血液中の老廃物を取り除く役割も担っています。脾臓が正常に働かないと、古い血液細胞や毒素が血中に滞りやすくなり、新しい細胞の生産がスムーズに進みません。これも新陳代謝に悪影響を及ぼし、細胞の入れ替わりが遅くなります。

4. 免疫機能と代謝の関係

脾臓は免疫システムの一部としても働き、体内の健康維持に欠かせない役割を持っています。脾臓の免疫機能が低下すると、感染や炎症が起きやすくなり、体が新陳代謝を調整しにくくなります。代謝は、体が安定して健康である状態で最も効率よく行われるため、免疫機能の低下は代謝の低下につながります。

5. 栄養吸収の低下による代謝の減速

脾臓の機能が落ちると栄養吸収が悪くなり、細胞の再生やエネルギー生産が低下します。これにより、古い細胞の代謝や体内の老廃物処理が正常に行われなくなり、新陳代謝が減速します。

脾臓は全身のエネルギー供給や水分代謝、免疫機能に関わるため、その健全な働きが新陳代謝の円滑な進行に不可欠です。